お元気ですか?

大好きな人たちと人生を楽しんでいますか。

なにをテーマに書こうかと迷いながら

2003年に『この記なんの記』ブログをはじめました。

2007年夏に、戦争の墓碑に心が惹かれ、、

気がつけば、「お墓ブログ」のようになりました。

戦争や軍隊が好きで載せているわけではありません。

通信兵だった父や防空監視隊にいた母から

聞かされた話は、

戦争は二度とあってはならない、起こしてはならない

という思いを強くさせるものでした。

ともすれば戦争の素顔が隠されたまま、

国家の理屈で議論が進みます。

同時に、国民の側にも、熱狂を生み出します。

しかし、戦争は、最悪の暴力です。

私は草の根の痛み、

どうしようもなく死に追いやられた人々の立場で

書いていきたいと思っています。

あまり楽しめないブログかも知れませんが、

お気軽に感想やコメントをお寄せください。

「1名の将校と14名の下士官、そして206名の兵卒」の日清戦争 その5 ~国家の動きと末端の兵卒の死~ ― 2011/08/24

国家間の動きと末端の兵卒の死がどうからみあっているのかを、あらためて整理することにしました。

文章ばかりで申し訳ありません。

明治28年3月19日に李鴻章が下関に到着し、交渉が始まりました。ところが、24日には、日本人の暴漢が、李鴻章を襲撃するという事件が起こり、日本政府は決着を優先することになります。

それで、3月30日には、休戦条約が結ばれます。第九聯隊が大津市から出征して2日後のことでした。第九聯隊が所属する第4師団は、中国へ深く侵攻する作戦の主部隊として、近衛聯隊とともに、清国にむかうことになっていました。4月11日と13日、第九聯隊は廣島の宇品港から旅順に向けて出港します。

彼らが遼東半島に向かう途中の17日に、下関講和条約が締結されました。遼東半島、台湾、澎湖列島の割譲、賠償金の支払い、最恵国待遇などの内容でした。あとはその批准でした。

4月22日と23日に、第九聯隊は柳樹屯に上陸します。それは、「三国干渉」と呼ばれる事件の起こった日にあたります。翌24日に日本政府はそれへの対応を協議します。三国以外の国の干渉の可能性、清国が条約を批准を拒否する可能性などが検討されました。

一方、第九聯隊は、柳樹屯から沙家屯へ移動しました。その附近を舎営地としました。

第九聯隊が、遼東半島の沙家屯付近に駐留している間に、政府内で議論がつめられ、5月4日にその放棄が閣議決定されました。翌5日には、干渉した三国にその意図が伝えられました。同8日に清国との間で下関条約が批准されます。

第九聯隊に移動の命令が下り、豼子窩付近に集合するために、第二大隊と第三大隊は沙家屯を5月12日に出発、13日に王家屯に到着します。27日には、あらたな任務をあたえられて出発し、6月6日に海城に到着しています。そして、その地の防衛を命じられました。第一大隊は別の場所の防衛にあたりました。

さて国家間の動きに戻ります。日本は三国に放棄は伝えましたが、清国との関係が残っていました。清国との関係では、ただで遼東半島を放棄する意図はありませんでした。交渉を重ねて、11月8日に遼東還付条約をむすび、賠償金をえています。賠償金をもぎとるために、第九聯隊は遼東半島に居座り続けていたことになります。

遼東半島を放棄する代償をえた日本政府は、撤退命令を下し、11月23日に、第九聯隊は海城を出発し、日本への帰国の道につきました。

いわば外交のカードを確保するために、遼東半島に駐留したというのが、第九聯隊の「日清戦争」といえると思いました。

旧大津陸軍墓地の兵卒の墓碑には、様々な中国の地名が刻まれていますが、死亡年月日と場所を照らし合わせれば、第一大隊、第二大隊、および第三大隊の動きに照合していることがわかってきます。

問題は、戦闘のない駐留がなぜ、これほどの死につながったということです。

「これほど」と書きましたが、聯隊の規模と照らし合わせてみれば、実感がわくと思います。明治23年11月1日の「陸軍定員令」によれば、平時の聯隊の定員は、おおまかにいえば、将校70名、准士官下士が145名、兵卒1,440名とされています。兵卒の墓碑は、204(台湾を除くと)です。戦時と平時はちがうでしょうけれど、14%ということになります。

いずれにせよ、遺族の無念さを考えると、軍の医療体制がどうであったのか、十分の手当がうけられたのか---それに目を向けないわけにはゆきません。

文章ばかりで申し訳ありません。

明治28年3月19日に李鴻章が下関に到着し、交渉が始まりました。ところが、24日には、日本人の暴漢が、李鴻章を襲撃するという事件が起こり、日本政府は決着を優先することになります。

それで、3月30日には、休戦条約が結ばれます。第九聯隊が大津市から出征して2日後のことでした。第九聯隊が所属する第4師団は、中国へ深く侵攻する作戦の主部隊として、近衛聯隊とともに、清国にむかうことになっていました。4月11日と13日、第九聯隊は廣島の宇品港から旅順に向けて出港します。

彼らが遼東半島に向かう途中の17日に、下関講和条約が締結されました。遼東半島、台湾、澎湖列島の割譲、賠償金の支払い、最恵国待遇などの内容でした。あとはその批准でした。

4月22日と23日に、第九聯隊は柳樹屯に上陸します。それは、「三国干渉」と呼ばれる事件の起こった日にあたります。翌24日に日本政府はそれへの対応を協議します。三国以外の国の干渉の可能性、清国が条約を批准を拒否する可能性などが検討されました。

一方、第九聯隊は、柳樹屯から沙家屯へ移動しました。その附近を舎営地としました。

第九聯隊が、遼東半島の沙家屯付近に駐留している間に、政府内で議論がつめられ、5月4日にその放棄が閣議決定されました。翌5日には、干渉した三国にその意図が伝えられました。同8日に清国との間で下関条約が批准されます。

第九聯隊に移動の命令が下り、豼子窩付近に集合するために、第二大隊と第三大隊は沙家屯を5月12日に出発、13日に王家屯に到着します。27日には、あらたな任務をあたえられて出発し、6月6日に海城に到着しています。そして、その地の防衛を命じられました。第一大隊は別の場所の防衛にあたりました。

さて国家間の動きに戻ります。日本は三国に放棄は伝えましたが、清国との関係が残っていました。清国との関係では、ただで遼東半島を放棄する意図はありませんでした。交渉を重ねて、11月8日に遼東還付条約をむすび、賠償金をえています。賠償金をもぎとるために、第九聯隊は遼東半島に居座り続けていたことになります。

遼東半島を放棄する代償をえた日本政府は、撤退命令を下し、11月23日に、第九聯隊は海城を出発し、日本への帰国の道につきました。

いわば外交のカードを確保するために、遼東半島に駐留したというのが、第九聯隊の「日清戦争」といえると思いました。

旧大津陸軍墓地の兵卒の墓碑には、様々な中国の地名が刻まれていますが、死亡年月日と場所を照らし合わせれば、第一大隊、第二大隊、および第三大隊の動きに照合していることがわかってきます。

問題は、戦闘のない駐留がなぜ、これほどの死につながったということです。

「これほど」と書きましたが、聯隊の規模と照らし合わせてみれば、実感がわくと思います。明治23年11月1日の「陸軍定員令」によれば、平時の聯隊の定員は、おおまかにいえば、将校70名、准士官下士が145名、兵卒1,440名とされています。兵卒の墓碑は、204(台湾を除くと)です。戦時と平時はちがうでしょうけれど、14%ということになります。

いずれにせよ、遺族の無念さを考えると、軍の医療体制がどうであったのか、十分の手当がうけられたのか---それに目を向けないわけにはゆきません。

「1名の将校と14名の下士官、そして206名の兵卒」の日清戦争 その6 ~タイトルの意味~ ― 2011/08/24

『「1名の将校と14名の下士官、そして206名の兵卒」の日清戦争』というタイトルの意味について、書きたいと思います。

「1名の・・・」は、旧大津陸軍墓地に存在する日清戦争で亡くなった将兵の墓碑の数を意味しています。その一人ひとりが日清戦争でどういう亡くなり方をしたのか知りたいと思いました。それで、2007年に調べ始めました。今回あらためて、その続きをしたいと思ったのは、亡くなった兵卒の一人、中村林蔵さんの関係者の方から、連絡をいただいたことがきっかけでした。資料も写真で送っていただきました。感謝します。

それらを見ながら、一人の兵卒には、実際の死の物語と死後の物語があることに気がつきました。

実際の死の物語とは、自らの行動を自ら決める立場にない兵卒が、国が望むままに動かされ、無残な死をどうして迎えたのかという物語です。お気づきでしょうけれど、それは英雄譚ではありません。

死後の物語とは、本人ではなく、国家や社会が家族をまきこんで、つくりだす物語です。いいかえれば、兵卒ではなく、「英霊」もしくは「軍神」の物語です。

この二つの物語は、(すべての人がそうだとは言えませんが)、旧大津陸軍墓地にある墓碑と民間墓地に存在する墓碑によって象徴されています。前者は、腰の高さにも及ばない良質とはいえない素材の墓碑です。後者は、巨大で「軍神」にふさわしいものです。

私は、これら二つを一つの流れとして書きたいと思っています。

最初に戻りますが、亡くなった人の墓碑の数はタイトルのとおりですけれど、一人ひとりの死の意味は、数ではかれるません。私は、それぞれの死の状況を、可能なかぎり具体的に追いたいという思いをもっています。私の手掛かりは、墓碑に刻まれた死亡場所と死亡年月日だけでした。情報をよせていただける方ができたことで、探究は前に進み始めました。

戦病死された方に失礼のないように心がけるつもりでいます。以上のよな点をご理解いただき、今後ともご協力をお願いします。

C06061821000

「1名の・・・」は、旧大津陸軍墓地に存在する日清戦争で亡くなった将兵の墓碑の数を意味しています。その一人ひとりが日清戦争でどういう亡くなり方をしたのか知りたいと思いました。それで、2007年に調べ始めました。今回あらためて、その続きをしたいと思ったのは、亡くなった兵卒の一人、中村林蔵さんの関係者の方から、連絡をいただいたことがきっかけでした。資料も写真で送っていただきました。感謝します。

それらを見ながら、一人の兵卒には、実際の死の物語と死後の物語があることに気がつきました。

実際の死の物語とは、自らの行動を自ら決める立場にない兵卒が、国が望むままに動かされ、無残な死をどうして迎えたのかという物語です。お気づきでしょうけれど、それは英雄譚ではありません。

死後の物語とは、本人ではなく、国家や社会が家族をまきこんで、つくりだす物語です。いいかえれば、兵卒ではなく、「英霊」もしくは「軍神」の物語です。

この二つの物語は、(すべての人がそうだとは言えませんが)、旧大津陸軍墓地にある墓碑と民間墓地に存在する墓碑によって象徴されています。前者は、腰の高さにも及ばない良質とはいえない素材の墓碑です。後者は、巨大で「軍神」にふさわしいものです。

私は、これら二つを一つの流れとして書きたいと思っています。

最初に戻りますが、亡くなった人の墓碑の数はタイトルのとおりですけれど、一人ひとりの死の意味は、数ではかれるません。私は、それぞれの死の状況を、可能なかぎり具体的に追いたいという思いをもっています。私の手掛かりは、墓碑に刻まれた死亡場所と死亡年月日だけでした。情報をよせていただける方ができたことで、探究は前に進み始めました。

戦病死された方に失礼のないように心がけるつもりでいます。以上のよな点をご理解いただき、今後ともご協力をお願いします。

C06061821000

「1名の将校と14名の下士官、そして206名の兵卒」の日清戦争 ~その7 金州半島兵站監部 編成表~ ― 2011/08/24

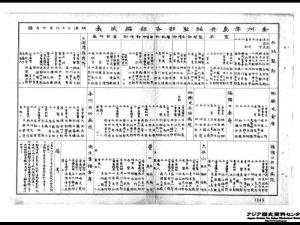

「金州半島兵站監部 編成表」(明治28年7月)を、アジ歴で見つけました。これを見ると、第九聯隊が上陸した金州半島(遼東半島の先っぽ)のどこに、どれだけの規模をもつ医療機関を日本軍が配置していたのかが、わかります。

「編成表」を見ながら、これまでの経過をもう一度、さらってみたいと思います。

明治28年4月11日と13日に、第九聯隊は廣島の宇品港を出港します。遼東半島の先端の旅順口をへて、14日と16日に大連湾に到達したとあります。

廣島や船中をのぞけば、最初の死者がでるのは、このときです。旅順口で17日が1名、21日が1名。大連湾で21日に1名。

「編成表」を見ると、旅順口には、「旅順口兵站病院」がおかれていました。

二等軍医正が1名、三等軍医が4名、雇医が2名、雇薬剤師が2名、二等看護長が3名、三等看護長が2名、看病人が56名という陣容でした。死亡場所が「旅順口」とされている2名(山本重太郎と駒澤榮太郎)は、旅順兵站病院に船から降ろされて、ここで亡くなったのではないでしょうか。

大連湾には、「大連湾検疫所」がありました。

検疫ですから、医療関係者だけではなく、憲兵も配属されていました。それを除くと、一等軍医1名、三等軍医3名、一等看護長1名、三等看護長3名、二等薬剤手1名、看護手7名、看護人17名という体制です。21日に亡くなった1名(隠岐四郎)は、ここで死亡したと思われます。

第九聯隊全体は、大連湾で船に待機させられ、しばらく柳樹屯に上陸できませんでした。上陸したのは、22日と23日。大連湾に到達してから、一週間以上後のことです。

柳樹屯には、「柳樹屯兵站病院」がありました。ここが金州半島で最大規模の病院でした。

二等軍医正1名、兼務の一等軍医1名、三等軍医2名、雇医4名、雇薬剤師2名、一等看護長2名、二等看護長4名、三等看護長2名、看護手8、看護人70名。 上の墓碑は旧真田山陸軍墓地の第八聯隊の兵卒の墓碑です。病院名が刻まれています。第四師団は第七聯隊(姫路)、第八聯隊(大阪)、第九聯隊(大津)の三つから構成されていました。私が墓碑から明らかにできるのは、第九聯隊だけです。そこだけで、多数の死者を「柳樹屯」で出しています。実際は、3倍程度になったのではないでしょうか。

墓碑に「柳樹屯」と死亡地が書かれている墓碑の最初は、4月6日の森田阪松ですが、この日付はいまの資料では解明できません。つぎの日付は4月16日(増岡竹治郎)です。下の写真がそれです。 上陸した日付もしくはその2日後ですから、船から降ろされ、ただちに「柳樹屯兵站病院」に運ばれて、治療の甲斐なく亡くなったものと思われます。

以下、4月17日に木村市太郎、20日に森田友次郎と中川周太郎、21日に津崎辰之助、23日に前川藤市郎、24日に森田徳太郎と吉田市松と田井中重吉、25日に元武勇、26日に菊本萬次郎、27日に川富吉之がなくなりました。

すべてこの病院だと思われます。金州最大といっても、医者は7人。ほかの聯隊の患者もかかえて、戦場のような有様だったことでしょう。

なお、第九聯隊は柳樹屯を出発し、24日に沙家屯に到着しています。日程から見て、柳樹屯を経て、ただちに沙家屯にいく予定だったのでしょう。柳樹屯に重篤病人を残し、さらに沙家屯への途中で第二野戦病院が開設した「劉家屯避病室」に病人をあずけて、24日に沙家屯に到着したと思われます。「避病室」は「編成表」に載っていませんから、あくまで臨時的なもの(もともと野戦病院)で、4月29日以降は死者は出ていませんから、そのころに閉鎖したものと思われます。

「編成表」を見ると、沙家屯には、病院がありません。

第二野戦病院の「経歴書」には、24日に「沙家屯舎営病院」を解説したとあります。死亡場所が「沙家屯」と刻まれている兵卒らは、この病院で亡くなったと思われます。その規模は、わかりません。

墓碑の中には、4月24日に「金州」でなくなったと刻まれているものがあります。「金州」にはなにがあったのか。

「金州兵站病院」がありました。

一等軍医1名、三等軍医3名、雇医3名、雇薬剤師2名、二等看護長3名、三等看護長2名、看護人50名。

金州半島には、これ以外には、「大孤山兵站病院兼検疫所」と「営口兵站病院兼検疫所」があっただけでした。

人間が密集して行動する軍隊という性格を考えたとき、伝染病は最悪の事態です。大連湾からすぐ上陸できなかったのは、医療の受け入れ態勢が整わなかったのかも知れません。しかし、狭い部屋に押し込まれている船中はさらに条件が悪いはずでした。赤痢、腸チフス、コレラなどの事態のもとでは、これら小規模の病院では力不足であったと思いました。

「編成表」を見ながら、これまでの経過をもう一度、さらってみたいと思います。

明治28年4月11日と13日に、第九聯隊は廣島の宇品港を出港します。遼東半島の先端の旅順口をへて、14日と16日に大連湾に到達したとあります。

廣島や船中をのぞけば、最初の死者がでるのは、このときです。旅順口で17日が1名、21日が1名。大連湾で21日に1名。

「編成表」を見ると、旅順口には、「旅順口兵站病院」がおかれていました。

二等軍医正が1名、三等軍医が4名、雇医が2名、雇薬剤師が2名、二等看護長が3名、三等看護長が2名、看病人が56名という陣容でした。死亡場所が「旅順口」とされている2名(山本重太郎と駒澤榮太郎)は、旅順兵站病院に船から降ろされて、ここで亡くなったのではないでしょうか。

大連湾には、「大連湾検疫所」がありました。

検疫ですから、医療関係者だけではなく、憲兵も配属されていました。それを除くと、一等軍医1名、三等軍医3名、一等看護長1名、三等看護長3名、二等薬剤手1名、看護手7名、看護人17名という体制です。21日に亡くなった1名(隠岐四郎)は、ここで死亡したと思われます。

第九聯隊全体は、大連湾で船に待機させられ、しばらく柳樹屯に上陸できませんでした。上陸したのは、22日と23日。大連湾に到達してから、一週間以上後のことです。

柳樹屯には、「柳樹屯兵站病院」がありました。ここが金州半島で最大規模の病院でした。

二等軍医正1名、兼務の一等軍医1名、三等軍医2名、雇医4名、雇薬剤師2名、一等看護長2名、二等看護長4名、三等看護長2名、看護手8、看護人70名。 上の墓碑は旧真田山陸軍墓地の第八聯隊の兵卒の墓碑です。病院名が刻まれています。第四師団は第七聯隊(姫路)、第八聯隊(大阪)、第九聯隊(大津)の三つから構成されていました。私が墓碑から明らかにできるのは、第九聯隊だけです。そこだけで、多数の死者を「柳樹屯」で出しています。実際は、3倍程度になったのではないでしょうか。

墓碑に「柳樹屯」と死亡地が書かれている墓碑の最初は、4月6日の森田阪松ですが、この日付はいまの資料では解明できません。つぎの日付は4月16日(増岡竹治郎)です。下の写真がそれです。 上陸した日付もしくはその2日後ですから、船から降ろされ、ただちに「柳樹屯兵站病院」に運ばれて、治療の甲斐なく亡くなったものと思われます。

以下、4月17日に木村市太郎、20日に森田友次郎と中川周太郎、21日に津崎辰之助、23日に前川藤市郎、24日に森田徳太郎と吉田市松と田井中重吉、25日に元武勇、26日に菊本萬次郎、27日に川富吉之がなくなりました。

すべてこの病院だと思われます。金州最大といっても、医者は7人。ほかの聯隊の患者もかかえて、戦場のような有様だったことでしょう。

なお、第九聯隊は柳樹屯を出発し、24日に沙家屯に到着しています。日程から見て、柳樹屯を経て、ただちに沙家屯にいく予定だったのでしょう。柳樹屯に重篤病人を残し、さらに沙家屯への途中で第二野戦病院が開設した「劉家屯避病室」に病人をあずけて、24日に沙家屯に到着したと思われます。「避病室」は「編成表」に載っていませんから、あくまで臨時的なもの(もともと野戦病院)で、4月29日以降は死者は出ていませんから、そのころに閉鎖したものと思われます。

「編成表」を見ると、沙家屯には、病院がありません。

第二野戦病院の「経歴書」には、24日に「沙家屯舎営病院」を解説したとあります。死亡場所が「沙家屯」と刻まれている兵卒らは、この病院で亡くなったと思われます。その規模は、わかりません。

墓碑の中には、4月24日に「金州」でなくなったと刻まれているものがあります。「金州」にはなにがあったのか。

「金州兵站病院」がありました。

一等軍医1名、三等軍医3名、雇医3名、雇薬剤師2名、二等看護長3名、三等看護長2名、看護人50名。

金州半島には、これ以外には、「大孤山兵站病院兼検疫所」と「営口兵站病院兼検疫所」があっただけでした。

人間が密集して行動する軍隊という性格を考えたとき、伝染病は最悪の事態です。大連湾からすぐ上陸できなかったのは、医療の受け入れ態勢が整わなかったのかも知れません。しかし、狭い部屋に押し込まれている船中はさらに条件が悪いはずでした。赤痢、腸チフス、コレラなどの事態のもとでは、これら小規模の病院では力不足であったと思いました。

「おすい」のフタ ~大津市~ ― 2011/08/24

「おすい」のフタ ~(旧)志賀町~ ― 2011/08/24

「おすい」のフタ ~(旧)高島町~ ― 2011/08/24

「おすい」のフタ ~(旧)マキノ町~ ― 2011/08/24

西南戦争、日清戦争、日露戦争、シベリア出兵、日中戦争、太平洋戦争など、1867年から1945年の戦争にかかわる記念碑、戦死者・戦病死者の墓碑など。

戦争にかかわる碑

■ 忠魂碑・慰霊碑

○ 高島郡2町15村別の忠魂碑など

○ 大津市北部の忠魂碑(9柱)

○ 大津市南部の忠魂碑

民間墓地の戦没者○このブログに散在するのは、旧大津陸軍墓地の調査記録です。

□ 滋賀県の西南戦争の戦没者

□ 高島市(高島郡)の戦没者

■ 西南戦争(西南之役) 1877年

● 戦病死者名簿

*高島郡の戦病死者は15名(『高島郡誌』)

■ 日清戦争(明治廿七八年戦役) 1894~95年

,● 日清戦争戦没者名簿と墓碑の所在(旧高島郡)

『高島郡誌』によれば、旧高島郡で日清戦争期の戦病死者は17名でした。

■ 日露戦争(明治三七八年戦役) 1904~05年

● 日露戦争戦病死者名簿 (旧高島郡2町15村版)

○ 旧高島郡高島町の日露戦争戦没者名簿

○旧高島郡安曇川町の日露戦争戦病死者名簿

公的なものではなく、BIN★がいわばサイドワークとして行っていることです。変更や修正はこまめに行っています。なにかの目的で活用されるときは、ご連絡ください。

□ Aブロック 埋葬者名簿

陸軍歩兵少尉から陸軍歩兵少将まで20基の墓碑がある

□ Bブロック 埋葬者名簿

日清戦争期に戦病死した下士官の墓地

□ Cブロック 埋葬者名簿

明治11年以降に大津営所で病死した下士官の墓地

□ Dブロック 埋葬者名簿(作成中)

明治11年以降に大津営所で病死した下士官の墓地

□ Eブロック 埋葬者名簿

■ 大津市作成の名簿順

■ あいうえお順

日清戦争期に戦病死した兵卒の墓地。士官候補生の墓碑1基。

□ Fブロック 埋葬者名簿

明治8年から11年までに病死した下士官と

兵卒の墓碑が37基

□ Kブロック 埋葬者名簿

「下段西側」の134柱と「下段東側」の5基で合計139基。

すべて兵卒の墓碑。

□ Lブロック 埋葬者名簿

「下段東側」の墓地97基と「下段西側」1基の

合計98基。すべて兵卒の墓碑。

□ Mブロック 埋葬者名簿(作成中)

陸軍墓地に隣接した将校関係者の墓地

大津市の戦死者・戦病死者(明治44年『大津市志』による)

□ 西南戦争の戦死者

□ 日清・日露戦争

『大津市志』および「戦時事績」掲載の日露戦争戦病死者名簿

□『大津市志』

□ 滋賀郡膳所町

□ 旧志賀町の日露戦争戦病死者名簿(戦時事績)

最近のコメント